Deutsche Kennzeichenliste 2.0

16.10.2024 • Michael Blömeke • Datenbankdesign, Webentwicklung

Dies ist die zweite Episode der im Beitrag „Eine Datenbank für Nummernschilder“ begonnenen Geschichte rund um das „Nummernschildmuseum“ und dessen von uns realisierte „Deutsche Kennzeichenliste“. Die Arbeit mit der ersten Version dieses Datenbanksystems, welches den gegenwärtigen Stand der Zulassungs-Kennzeichen, sowie der Zulassungsbezirke und Zulassungsbehörden in Deutschland abbildet, begeisterte nicht nur das Museum und viele Sammler, sondern es weckte auch bei uns Entwicklern eine gewisse Begeisterung. Dass das Thema Nummernschilder auch historische Komponenten hat, war uns schon zu Beginn unserer Arbeit bekannt. Dass diese Komponenten tatsächlich immense Dimensionen annehmen werden würden, hätten wir allerdings nicht gedacht. Um der Fülle historischer Daten und Fakten gerecht werden zu können musste das Datenbanksystem noch einmal ganz neu gedacht, erweitert und überarbeitet werden. Unsere Begeisterung entstand nicht nur durch die Fülle historischer Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten, sondern auch, weil wir erkannten, dass sich die entwickelte Systematik in ihrer Komplexität und doch Einfachheit auch für viele andere Bereiche und Themen nutzen lassen würde.

Das Internationale Museum für Nummernschilder, Verkehrs- und Zulassungsgeschichte, kurz „Nummernschildmuseum“, befindet sich in einem historischen Fabrikgebäude in Großolbersdorf im Erzgebirge, etwa 20 km südlich von Chemnitz. Gegründet durch intensive Sammlungstätigkeit und Vereinsengagement, nahm es im April 2001 seine Pforten als gemeinnütziges Projekt eines eingetragenen Vereins auf. Auf rund 350–400 m² Ausstellungsfläche präsentiert es über 3 000 historische Nummernschilder aus über 170 Ländern, begleitet von mehr als 50 alten Verkehrsschildern sowie zahllosen Dokumenten zur Verkehrsgeschichte – etwa Führerscheine, Strafzettel, Zulassungspapiere, unterschiedliche Materialien zur Schildproduktion und vieles mehr. Die Ausstellung deckt die Schriftstück- und Kennzeichnungsentwicklung von der Kaiserzeit, über Besatzungszeiträume, DDR-Zeit und Bundesrepublik bis in die Gegenwart ab, ergänzt durch Themen-Vitrinen wie historische Fahrschulen, Automobilclubs, Kennzeichenherstellung und kuriose Exponate. Das Museum versteht sich als lebendiges, ständig wachsendes Projekt, unterstützt durch Vereinsarbeit, Eintrittsgelder, Spenden und enge Kooperationen mit lokalen und überregionalen Partnern.

Ein Ausflug in die Deutsche Geschichte

Als Entwickler muss man sich inhaltlich mit dem primären Objekt eines Projektes mehr oder weniger intensiv auseinandersetzen. In diesem Fall war es eindeutig mehr, viel mehr, was man über das Thema Nummernschilder wissen musste. Durch die Zusammenarbeit mit den Museumsleuten, Sammlern, Autoren und anderen Fachleuten hatten wir schon viel über Nummernschilder gelernt. Beispielsweise, dass die ersten Nummernschilder nicht an Automobilen montiert waren. Nein, Nummernschilder gab es schon bevor Carl Benz seinen Motorwagen konstruierte. Denn die zeitgenössische, technische Attraktion vor dem Automobil war das Fahrrad. Und da es immer wieder zu Unfällen kam, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren, die Fußgänger anfuhren, aber regelmäßig vom Unfallort flüchteten, wurden polizeiliche Kennzeichnungen von Fahrrädern eingeführt. Einige Originale solcher Fahrrad-Kennzeichnen können im Nummernschildmuseum bestaunt werden.

Die Erweiterung des von uns geschaffenen Datenbanksystems hinter der „Deutsche Kennzeichenliste“ hatte zunächst zum Ziel, alle historischen Daten jedem einzelnen Zulassungs-Kennzeichen zuordnen und auf der Webseite des Museums verfügbar machen zu können. Der zweite Teil des Projektes begann deshalb mit einer Phase sehr umfangreicher Recherchen, bei der wir uns sehr tief und breit in die deutsche Vergangenheit und Geschichte begaben.

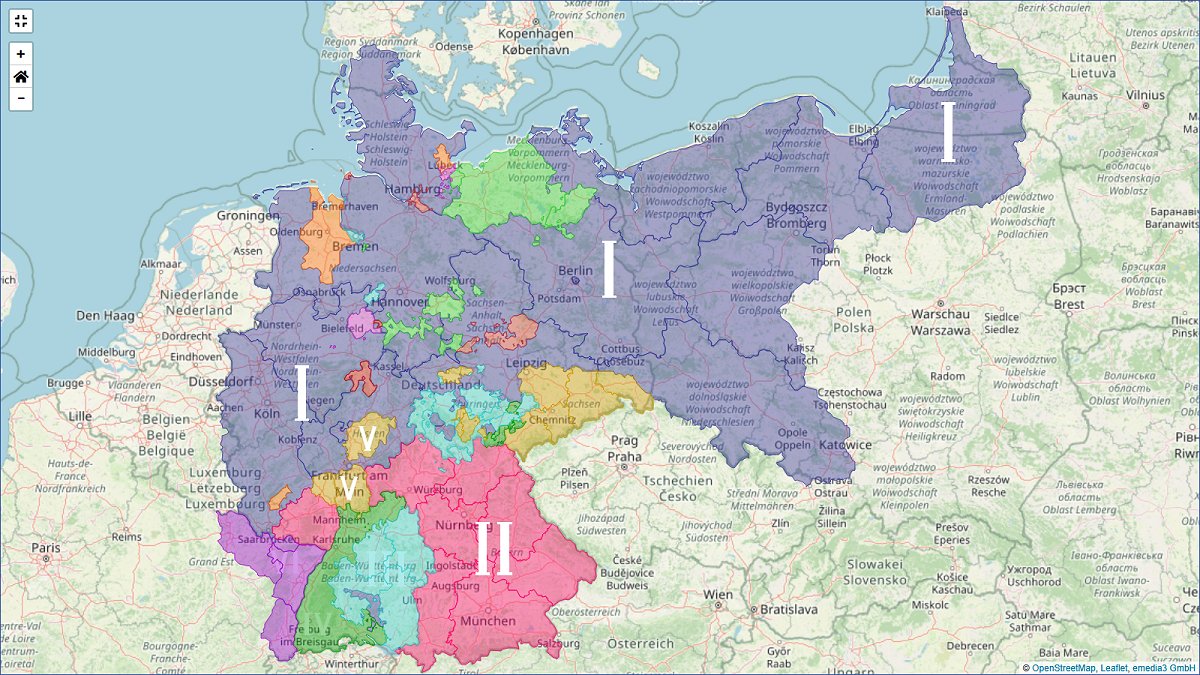

Eines der Resultate dieser Recherchen war, dass das ursprüngliche Ziel falsch definiert war. Bewegt man sich rückwärts in der Zeit, verlieren alle gegenwärtigen Strukturen und Regeln ihre Gültigkeit, denn die Voraussetzungen für dieselben existierten irgendwann in der Vergangenheit noch gar nicht. Das bisher als primäres Objekt der Datenbank betrachtete Zulassungs-Kennzeichen musste zwangsläufig seine Position und Bedeutung als eindeutigen Index aufgeben. Auch wenn die Idee eines eindeutigen, unikalen Teils eines Kennzeichens mit geografischem Bezug bereits sehr früh entstand, ein historisches Unterscheidungszeichen kann mit einem gegenwärtigen nicht gleichgesetzt werden. Will man – datenbanktechnisch – sowohl der Gegenwart, als auch Vergangenheit und Zukunft gerecht werden, so kann ein beliebiges KFZ-Kennzeichen primär nur durch die beiden Faktoren Raum und Zeit definiert werden. Nur diese beiden Angaben eines Datensatzes taugen als eindeutiger Index und konkret sind das die beiden Angaben der exakten geografische Koordinaten und des Datums.

Das andere Resultat der Recherchen war, dass der Umfang der historischen Daten zunächst völlig unterschätzt worden war. Die datentechnischen Größenordnungen der aktuellen Kennzeichenliste war noch recht überschaubar. Wie bereits im ersten Beitrag geschildert, existieren derzeit 769 aktuell gültige Unterscheidungszeichen in 409 Zulassungsbezirken, die von 703 Zulassungsbehörden verwaltet werden. Nachdem klar war, dass die Vergangenheit grob in die Epochen Kaiserzeit, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, NS-Diktatur und Zweiter Weltkrieg, Besatzungszeit und den Zeitraum der beiden Deutschen Staaten BRD und DDR gegliedert werden müssen, und nachdem für alle diese Epochen datentechnische Erhebungen durchgeführt worden waren, wurde jedoch auch das Ausmaß der zu erwartenden Daten deutlich. Die Anzahl der – ausgehend von der Gegenwart zurück bis etwa 1880 – Veränderungen belaufen sich auf rund 170.000. Alle denkbaren Daten und Angaben rund um die beiden Indexe „geografische Koordinaten“ und „Datum“ verändern sich bei fast allen Datensätzen – fast immer mehrmals – je weiter man das Rad der Zeit zurückdreht.

Und ein weiteres Ergebnis war zudem, dass es zu wenig zu recherchieren gibt, da beträchtliche Teile benötigter Daten, und insbesondere Geografischer Daten, nicht zur Verfügung stehen. Nicht, weil wir keinen Zugriff auf solche Daten erhalten konnten, sondern, weil diese Daten noch gar nicht existieren. Auf Teile historischer Daten erhielten wir Zugriff, indem wir unser Netzwerk und unsere Kontakte zu Forschungseinrichtungen und Universitäten weltweit ausbauten, woraus viele neue Kooperationen entstanden. Viele andere Daten jedoch existieren bisher nur analog, vorwiegend als gedruckte Landkarten. Diese beträchtlichen Datenbestände müssen erst noch digitalisiert und verarbeitet werden.

Die Quintessenz: Die „Deutsche Kennzeichenliste“ wird nichts statisches, sie wird niemals fertig, sie ist und bleibt ein lebendes, permanent fortzuschreibendes Projekt und Informationsmedium.